Banda sonora "50 Years A Salute to Film Composers" (John Williams).

No sé cuándo se despertó mi pasión por el cine. No sé si fue una epifanía o si fue congénito, algo con lo que nací.

Recuerdo, sí, situaciones, películas, retazos de momentos perfectos, y como cualquier historia de amor que se precie, una fuerte oposición: mis padres sostenían que encerrarse en un cine un día de sol era un desperdicio. Así de simple; sol igual a aire libre, lluvia igual a bajo techo. Y era más probable un partido de fútbol bajo la lluvia que un cine en un día de sol. Ésta era una máxima que rara vez se transgredía, aunque por suerte fueron más veces de las que mis padres se enteraron.

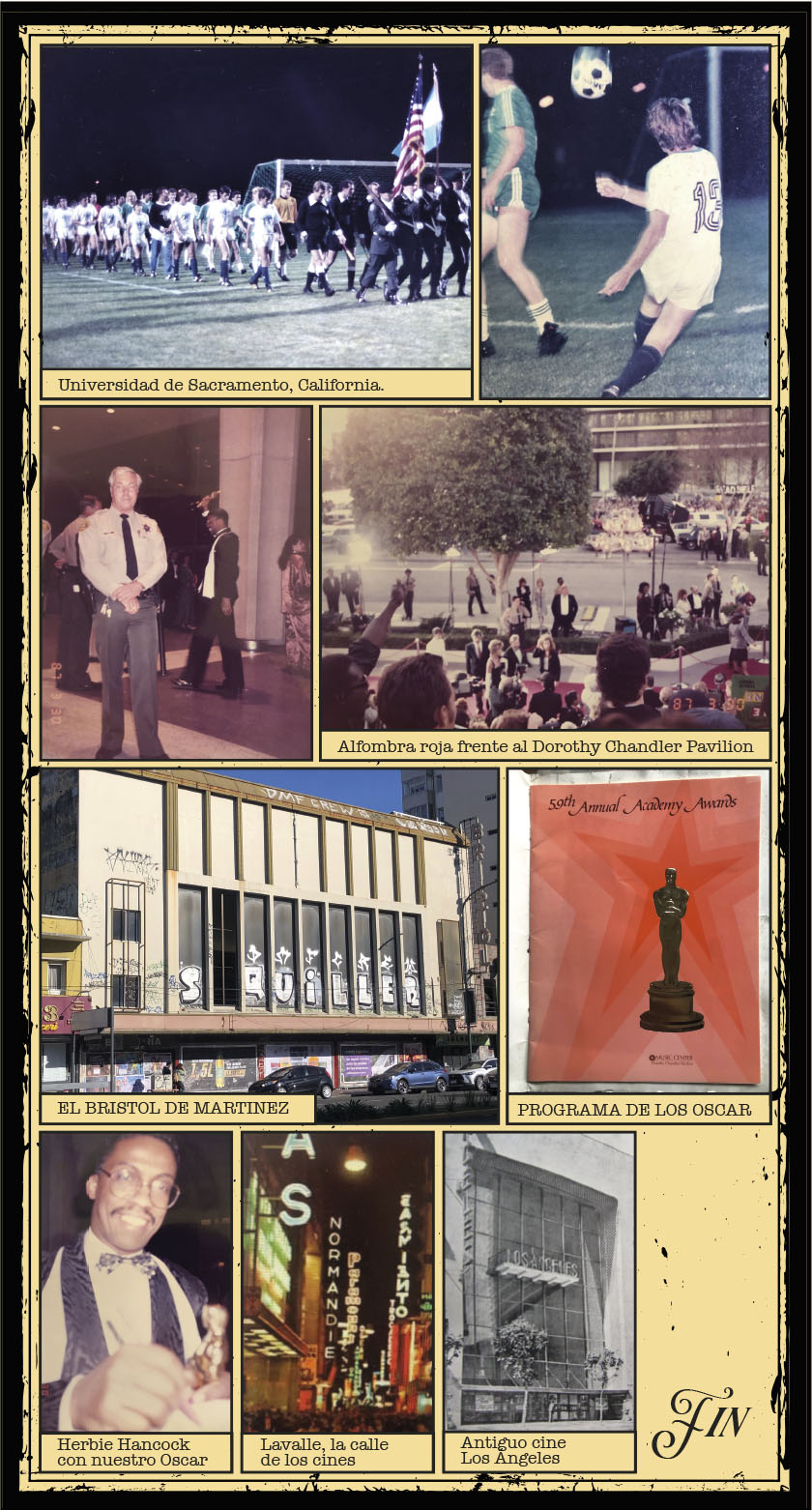

Tengo grabados muchos recuerdos asociados con el cine, quizás el más antiguo sea cuando de chicos mamá nos llevaba al dentista al centro de Buenos Aires y, como sucede en las familias numerosas, esos planes eran en grupo, íbamos todos al dentista, el que le dolía y el que no también, como para aprovechar el viaje. A pesar de su profesión éste en particular me caía muy bien, le decíamos tío Pedro, o algo así. Era agradable, nos dejaba jugar con esos cilindros de algodón que se usan de compresas dentro de la boca y nos regalaba unos discos chiquitos y rugosos tipo lijas para el torno. Pero lo mejor de todo era que su consultorio estaba justo en frente al Cine Los Ángeles en el que solo proyectaban películas de Disney. Era llegar a la sala de espera e irme directo a la ventana, corría la cortina de voile y ahí me encontraba con esa gran marquesina que me dejaba con la boca abierta, ya listo para cuando fuera mi turno de sentarme en la “silla eléctrica”. La dama y el vagabundo, La noche de las narices frías (luego rebautizada como Los 101 dálmatas), El libro de la selva, Peter Pan... para mí era lo máximo, superaba por mucho a la vidriera de El mundo del juguete.

Cuando era chico el programa de ir al cine comenzaba en la cartelera de espectáculos del diario. Iba al apartado que decía “Suburbanos”, allí buscaba mi localidad y encontraba la oferta de películas y los horarios para ese día. Los cines de mi barrio se llamaban el Astros y el Bristol, ubicados uno frente al otro. Y un poco más lejos estaba el York que aún hoy está abierto. En esos cines vi mis primeros westerns como la trilogía de Trinity -mucho después me enteré que en realidad eran “spaghetti western-; las de guerra: Doce del patíbulo, El puente sobre el rio Kwai, El gran escape. Las de acción, donde lo mejor eran las de James Bond y su versión local (aunque no tan distinguidos) Los Super agentes Tiburón, Delfín y Mojarrita. Y otras más fantasiosas como Chitty chitty Bang bang, Mary Poppins, Cupido motorizado o La fiesta inolvidable.

1971 tiene que haber sido un año especial en el mundo o quizás lo fue solo para mí. Ese año se estrenaron dos de las películas que más marcaron mi infancia. El tema que trataban era el mismo, el amor en la niñez; solo que una lo abordaba desde la sutileza británica y la otra con la contundencia española. La primera que pude ver fue Melody. Todos los personajes de esa película estaban presentes en mi vida, los chicos que hacían todo lo que yo deseaba hacer, los mayores que nunca entendían a los chicos y ella, Melody, que vista con el filtro de belleza que le pone la inocencia a la chica que nos gusta a esa edad, era perfecta.

La otra película iba mucho más allá, estaba prohibida ya no solamente por mis padres y el pronóstico del tiempo sino también por la censura. Si bien era previa al destape español, “Adiós, cigüeña, adiós” fue mucho más trasgresora. Contaba la historia de dos niños que se enamoraban, ella quedaba embarazada y entre todos los amigos confabulaban un plan para mantenerlo en secreto de los adultos. La autorización para verla no iba a llegar ni con una tormenta de categoría bíblica, por eso no la esperé. ¡Copante! Claramente yo no estaba para tener un hijo, pero en el enfrentamiento con el mundo adulto, me identificaba totalmente. Más allá de las polémicas que generaba, en España fue un éxito, estuvo un año en cartel. Luego tuvo una secuela: “El niño es nuestro”, que contaba cómo, una vez descubiertos, los chicos se organizaban para robar al bebe del orfanato de monjas donde los padres lo habían entregado. Se ve que la horda de psicólogos argentinos que invadió España fue posterior a 1971.

Aquella era la época del cine en continuado: proyectaban dos películas que se sucedían una a la otra durante toda la tarde. Se podía entrar a la sala en cualquier momento y ver media película, después la siguiente entera y quedarse para ver el comienzo de la primera. Generalmente programaban un estreno y la otra era de relleno. Así fue como una tarde -de lluvia- fui con un amigo y el programa era una de James Bond, “Vivir y dejar morir”, la primera con Sir Roger Moore como 007 y música de Paul McCartney, programón. Y la otra era una desconocida, de bajo presupuesto, su título original era Duel y acá se tradujo como “El diablo sobre ruedas”. La historia iba de un viajante de comercio que conducía un auto común por una ruta desierta de Estados Unidos. Todo muy aburrido y monótono hasta que de la nada aparece un camión enorme que, sin ningún motivo, se empeña en destruirlo. Y toda la película es esta persecución angustiante, tensa, un duelo entre el vendedor y el camión; al camionero nunca lo vemos, apenas unos planos cortos de su bota sobre el acelerador, sus manos en el volante o algún plano por sobre su hombro. La película está contada prácticamente con un solo actor. Me resultó increíble, siempre la recordé porque me daba cuenta de que era distinta, me sorprendió realmente. Con los años, a medida que fui interesándome más por las fichas técnicas y por la trayectoria de los directores, descubrí que esa película que tanto me había impresionado, era la ópera prima de un tal Steven Spielberg.

Al entrar en la adolescencia, mis gustos cinéfilos se vieron condicionados por el desarrollo hormonal. Fue cuando empecé a frecuentar el cine Hispano donde solamente se proyectaban películas prohibidas para menores de 18 años. El plan era completamente clandestino, comenzaba después del almuerzo, cuando desviaba mis pasos y en lugar de ir al colegio me tomaba el tren a San Fernando. Desde allí caminaba hasta el Hispano donde en la boletería me recibía un cartel que dejaba todo claro: “SIN RESTRICCIONES”. Ahí conocí la filmografía completa de Isabel Sarli: Éxtasis tropical, El trueno entre las hojas, Carne sobre carne, Fiebre, La tentación desnuda, Intimidades de una cualquiera; ya los títulos son pura poesía. Del plano internacional proyectaban Calígula, Garganta profunda, la saga de Emmanuelle con Sylvia Kristel y Las colegialas se confiesan, entre las que recuerdo.

Mi paso por el servicio militar obligatorio también tiene su correlato en el cine. Por entonces yo cumplía funciones de esclavo para un coronel en el Estado Mayor Conjunto. Mi horario de entrada era a las 7, aunque el coronel nunca llegaba antes de las 9, y el de salida a las 12, pero como el coronel almorzaba en el casino de oficiales y luego dormía la siesta, jamás podía retirarme antes de las 4 de la tarde. Como el turno noche de la facultad comenzaba recién a las 19:30, no tenía tiempo suficiente para ir a casa y volver, entonces me iba todos los días a la calle Lavalle, donde se concentraban la mayor cantidad de cines, y aprovechando una de las pocas ventajas que tenía el uniforme de soldado, entraba gratis a cualquier sala. Así, llegó un momento en que no había película en cartel en Buenos Aires que yo no hubiera visto al menos una vez. Si por la forma de expresarlo da la sensación de que esto es algo de lo que me enorgullezco, la sensación es correcta, lo llevo como una medalla y lamento que no sea un tema más recurrente en charlas con amigos.

Llegando a los veintipocos, cuando mi profesión y el cine estaban cerca pero aún no juntas, con un grupo de amigos organizamos una gira de fútbol por Estados Unidos. Jugamos contra universidades de Florida y California. El último partido fue en Sacramento y luego de eso el grupo se dispersó, cada uno quedó en libertad de seguir su viaje como quisiera. Algunos se fueron a New York, otros se volvieron a Argentina, y yo con cuatro más, nos fuimos a Los Ángeles. La suerte quiso que llegáramos justo el día de la 59° entrega de los Oscar, era el año de Pelotón como mejor película y Oliver Stone mejor director. Logramos pasar todas las vallas de seguridad hasta la alfombra roja. Vimos llegar a algunas celebridades, pero el espectáculo no eran ellos sino los autos de los que se bajaban, porque en Hollywood el ego se medía en metros de limusina. Cuando terminó esa previa la acción se trasladó al interior del Dorothy Chandler Pavilion, pero ahí el acceso fue imposible. En la retirada pasamos por un AutoMac y nos fuimos al hotel a ver la entrega por televisión. Una vez terminada la ceremonia que condujeron Chevy Chase y Goldie Hawn, volví al teatro. Esta vez pude convencer a uno solo de mis amigos para que me acompañase. Llegamos con el desfile de invitados a punto de convertirse en calabazas, y entre ellos, se destacaba uno que seguía brillando. Era Herbie Hancock, un negro feliz y confiado con el que hicimos contacto visual y no sé por qué motivo se acercó y me permitió sostener el Oscar a la mejor banda sonora que acababa de ganar. Lo miré en detalle, me impresionó que, a pesar de la simplificación de trazos, el Oscar tuviera marcadas las orejas. Luego se lo devolví y él a cambio me regaló el programa de la velada. Entonces lo perdoné por haberle ganado al maestro Ennio Morricone que estaba nominado por la música de La Misión.

En los ochenta, con la llegada del cable y los video clubes, la oferta de consumir cine se volvió desproporcionada. Todo lo que no había podido ver en sala ahora me lo podía llevar a casa. El graduado, Perros de paja, La naranja mecánica, All that jazz, Taxi driver, El Padrino. Incluidos los clásicos de Hollywood: Sunset Bouevard, Casablanca, Gilda, Desayuno en Tiffany… Todo Hitchcock, todo Billy Wilder, John Ford. Básicamente, todo.

Mientras en el cine podía ver los estrenos del momento: Volver al futuro, India Jones, Cuenta conmigo, Rocky, El club de los cinco, Tootsie, El primer año del resto de nuestras vidas, Cuando Harry conoció a Sally, y tantas más.

Otro hito en mi historia con el cine fue cuando a José Martínez Suarez lo nombraron presidente del Festival de Cine de Mar del Plata. Con mi amigo de publicidad, Fabián Albinati, fuimos casi todos los años que presidió José. Llegábamos y lo íbamos a saludar como quien lo hace con el dueño de casa. Y José, como un verdadero anfitrión, encontraba el momento en su apretadísima agenda para vernos y marcarnos en el catálogo las películas que no podíamos dejar de ver. Además, nos reservaba entradas para fiestas y charlas que dejaba en la recepción del Hotel Hermitage, donde se alojaba. José le puso su sello al festival, él no quería invertir el presupuesto en invitar estrellas, quería que las estrellas fueran las películas y pagaba por conseguir las mejores, sumar más salas y bajar el precio de las entradas para que más gente pudiera disfrutarlo. El espíritu del festival se respiraba en toda la ciudad. En esos festivales alcancé el otro récord del que presumo: llegué a ver cinco películas en un día. Otra medalla invisible que luzco con pundonor.

Para el final dejé la experiencia más surrealista que viví relacionada con el cine. Fue en una noche de invierno que tenía la quietud de las noches de las películas de terror justo antes de que aúlle el lobo. Volvía en moto a mi casa después de un día muy largo de trabajo en la agencia que había continuado con una cena en lo de mi novia. Era pasada la medianoche, la calle se veía fría y desierta. Ya estaba muy cerca de mi destino, comenzaba a bajar la velocidad y en eso, totalmente sacado de contexto, alcancé a ver un grupo de personas justo en la esquina. Tres estaban en la calle y uno sobre la vereda. Entre el grupo de tres, se diferenciaba claramente la fina silueta de una mujer: tapado hasta las rodillas, botas de caña alta, guantes y melena rubia que brillaba bajo la luz puntual de la calle. La imagen me hipnotizó y reduje aún más mi marcha para verla mejor, me levanté la visera del casco y en el mismo momento en que lo hice supe que había cometido un error. Los dos hombres que la acompañaban se llevaron la mano a la cintura, el gesto claramente era el de sacar un arma, pero el movimiento se interrumpió repentinamente. Entre el casco y el ruido del motor no llegué a escuchar nada, pero por el vaho que salió de la boca de la mujer deduje que una orden suya los había detenido. Pasé junto a la rubia muy despacio, me miró con los ojos más azules que vi en mi vida y me sonrió. Le devolví la sonrisa, la saludé con la mano y recorrí los pocos metros que faltaban para llegar a mi casa mirando como su figura se achicaba en el espejo de mi moto.

A los pocos días encontré una nota, no muy destacada en el diario, con la información que me liberó de las sospechas que tenía sobre mi salud mental, el titular decía: Jane Fonda de incógnito en Buenos Aires. Y luego ampliaba: “la talentosa actriz norteamericana pasó fugazmente por el país. El motivo del viaje habría sido ultimar las condiciones de su participación en la próxima película de Luis Puenzo, Gringo Viejo”. Esta noticia no solo me alivió mucho, sino que también me permitió saber que era vecino de Luis Puenzo, a quien después conocí, pero eso ya pertenece a otra historia.

Esta anécdota pocas veces la cuento. Me molesta que me miren raro y que, aunque lo jure sobre la biblia, el talmud y el corán, piensen que miento descaradamente cuando digo que una noche de invierno me encontré a Jane Fonda en la esquina de mi casa.